Por: Aquilino Villegas*

Fecha de publicación: 13/01/2023

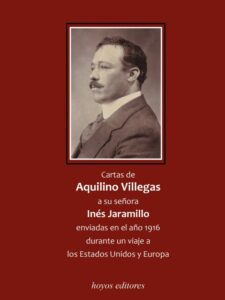

Reproducimos una de las cartas que el prestigioso político y escritor Aquilino Villegas (Manizales, 14 de abril de 1880-Manizales, 1 de marzo de 1940) envió a su esposa Inés Jaramillo durante un viaje a Estados Unidos y Europa en el año 1916, en plena Primera Guerra Mundial.

Las cartas acaban de ser publicadas por Hoyos Editores y sobrevivieron, según cuenta el editor Pedro Felipe Hoyos, porque Joaquín Villegas Jaramillo las copió hace más de 70 años a mano y máquina, tomándolas prestadas de la persona que tenía los originales, que actualmente no se conoce quién es y si esas hojas amarillentas con sus históricos membretes todavía existen. Las cartas las conserva Diana Villegas Salazar, hija de Joaquín Villegas, quien las compartió para este libro. “Aquilino Villegas es un inteligente observador del mundo, que, si bien conocía Europa por libros, pudo por medio de este peligroso viaje, conocer en persona”, afirma Hoyos.

París, abril 16 de 1916

Mi querida Inés: Mi cumpleaños fue para mí más bien un día triste. Este día me fui a Charenton por el río Sena hasta la desembocadura del Marne. Y lo mismo estos dos días de Semana Santa. Ayer jueves fuimos a la Magdalena a ver el monumento y hoy pensamos por la tarde ir a Notre Dame a conocer las reliquias que guardan y solo muestran al público el Viernes Santo de cada año. Pero te quiero hablar de París, no sin antes decirte como me ha apenado no recibir carta tuya con la última remesa que Alejandro Ángel nos mandó de Nueva York. Verdaderamente me hacen mucha falta tus cartas y comienza a tocarme la nostalgia. Estoy cansado de ver cosas. Dentro de dos semanas saldremos para España en donde gastaremos unos 20 días, de modo que cuando recibas ésta, ya estaremos de vuelta a New York y al país. Desde que pisé tierra francesa en Dieppe tuve la más agradable de las impresiones: me sentí en una tierra propia, mía. Ante todo, tuve la agradable sensación de comprender todo lo que las gentes hablan en torno mío, de saber todo lo que se dice, de hablar con holgura una lengua familiar que puedo manejar con todos sus matices, en la cual puedo sostener una conversación con no importa qué personas sobre cualquier tema. Me siento perfectamente á mon aise, como dicen aquí. Este sentimiento de familiaridad con la lengua, lo he sentido en París. He visto en quince días la mayor parte de los monumentos interesantes y te aseguro que me parecía estar recordando una cosa ya vista en tiempos lejanos. Todo me ha sido familiar, conocido. Nada me admira y todo me gusta. Lo único que he sentido es no poder visitar los museos, que están cerrados casi en su totalidad. En el Louvre, por ejemplo, no pude visitar sino la galería de escultura moderna y una de escultura del Renacimiento.

Pero quizás los museos y las colecciones es lo de menos en este admirable país. Lo más fascinador es el ambiente, la luz, la belleza de todo. Es una ciudad hecha para andar por las calles gozando de la nobleza de líneas de los edificios, de la gracia y de la sobriedad de algunos en ciertos puntos, de la magnificencia de las perspectivas en otros, como en la Plaza de la Concordia, bien se mira para el Louvre, bien para los Campos Elíseos, y el Arco de Triunfo. O como el espectáculo del río en cualquiera de los puentes. Otra cosa encantadora son las gentes; tienen el sentido de la mesura y de la afabilidad, a pesar de la guerra, a pesar de la natural desconfianza que debe inspirarles todo individuo extranjero. Si le pisas un callo a un transeúnte, él pide perdón; si tropiezas con una señora y le tumbas el paraguas y le tuerces el sombrero, ella se deshace en excusas; si eres tú la que pide excusas, ella se apena y en todas las formas más graciosa te dice: “Vous ne m’avez fait du mal” (No me habéis hecho mal). Pasa cualquiera apresuradamente, quizás en un asunto urgente, puede ser un señor muy bien vestido, una vieja astrosa que vende legumbres, o una muchacha muy peripuesta y tú le preguntas el camino más corto para llegar a la próxima estación del metro (Metropolitano, así llaman el tren subterráneo), pues esa persona se detiene, se vuelve contigo hasta la esquina, te da toda clase de explicaciones precisas; y si tú te muestras agradecida en persona te encima un merci (gracias) con la sonrisa más amable del mundo. Todavía: la otra tarde estaba yo en el Café de la Paix en lo que llaman la terraza, es decir, una acera ancha, cubierta, llena de mesitas y asientos donde las gentes se sientan en plena calle a beber, fumar, conversar y mirar con tranquilidad los transeúntes, una de las ocupaciones favoritas de todo francés; estaba, te digo, sentado con mi tío.

Cerca de nosotros, en otra mesa, estaba sentado un señor de edad con una verruga grande en la cara, yo lo miré con curiosidad, el señor notó y se me sonrió, miré entonces a una anciana señora que estaba tomando chocolate (aquí lo sirven en copas, lo mismo que el café) en compañía de una joven que debía ser su hija, la miré con alguna atención y se sonrió conmigo, miré a la muchacha y se sonrío; miré a un joven oficial que estaba sentado cerca en compañía de una mujer muy bien vestida, que podía ser una señora o una cualquiera, el oficial se sonrió y me dijo: “Il fait beau” (hace buen tiempo), la mujer me miraba con la más suave de las sonrisas. Pasó un muchacho cantando periódicos y como yo lo mirara, se me acercó a ofrecerme, sonreído y afable, su mercancía, y en ese momento se acercó el sirviente y con la sonrisa más culta me dijo: “¿Qu’est-ce que ces messieurs vont ils prendre? (¿Qué van a tomar los señores?) Eso te dará una idea de este pueblo. Es un pueblo esencialmente benévolo. Casi no se explica uno aquel valor indomable, aquellas virtudes batalladoras que han mostrado en esta guerra y que les darán la victoria. En general, son pequeños, blancos, movibles, todos, hombres y mujeres, y suaves como te vengo diciendo. Es el epíteto que más les conviene. Todos son como su tierra: aquí no hay montañas, ni cascadas, ni ríos tumultuosos.

Llanuras onduladas, colinas redondas, sin asperezas, valles amenos, ríos perezosos, que hacen infinitos meandros, arroyos fugitivos por entre arboledas. El espectáculo que se contempla desde la ventana de un tren es ese. Pueblecitos perdidos entre los árboles, parques pulidos, cuidados, mimados, jardines, verjitas, huertas y cultivos separados por pequeñas cercas. Mi tío piensa que hasta los animales son civilizados, pues no se pasan por tales cercas. Hasta en las huertas hay la preocupación de las hileras, del buen aspecto, de la limpieza, del orden. La dulce France, como ellos la llaman con verdadera ternura. Tienen mucha razón en amarla, todas estas gentes, en hacerse matar por ella libre y voluntariamente. En las calles, naturalmente, casi no se ven jóvenes: viejos, niños y mujeres. Muchas, muchísimas mujeres de luto. Hay indudablemente un sello de tristeza en todas las fisonomías, de confiada y heroica tristeza. En esta Semana Santa he ido a muchas iglesias; en todas, largas procesiones de mujeres de todas las clases sociales, desfilan sin tregua. Sentadas en los bancos, mujeres viejas y jóvenes rezan y lloran en silencio. Para nosotros, novicios, hay gran animación, pero los conocedores me aseguran que se siente casi soledad. Ayer se cumplieron 60 días de la espantosa batalla de Verdún en que los alemanes se han roto los dientes y han perdido sobre 400.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Ha sido el mayor de los fracasos alemanes y un gran triunfo francés. La ventaja moral alcanzada por los franceses es incuestionable. Estos hombrecitos tienen una ciencia de la guerra, una tenacidad y un valor superiores a toda ponderación. Sería inútil ponerme a describirte uno por uno todos los famosos edificios y monumentos de París; la estampa los ha popularizado y tú los conoces como yo. Estoy sí procurando hacerme a colecciones de tarjetas postales, que llevaré para explicarte una por una, y cuadernos con vistas, etc. Lo que sí tal vez no sabes es que esta es una ciudad de estatuas. A cada paso en las calles, las plazas y los jardines se ven estatuas, grupos, fuentes de mármol, piedras y bronce, obras de los más insignes artistas en conmemoración de los grandes hombres y de los grandes acontecimientos de la nación. Las calles igualmente llevan nombres históricos y a todo gran hombre que muere le dedican una. Hay una que se llama Bolívar. Una misma calle muy larga y muy ancha que comienza en la Magdalena y termina en la Plaza de la República, el sitio más animado que pasa por los principales teatros y que es la mayor arteria de la ciudad en cuanto a movimiento, se llama en general los grandes bulevares y tiene sucesivamente los siguientes nombres; Boulevard de la Magdalena, las Capuchinas, los Italianos, Poissonniers, Montmartre, Boune Nonvelle, San Dionisio y San Martín. Los cafés y restaurantes más chic están en esos bulevares.

Este no es el París de los franceses, pero sí el de los parisienses que se divierten y de los extranjeros y turistas. Aún en este tiempo de guerra se respira un ambiente de fiesta. Se ven muy alegres mujeres, o mejor, muy graciosas porque aquí es más la gracia que la elegancia. Lo chic parece ser la agilidad, la esbeltez, la rapidez en los movimientos, el gesto más bien infantil y pícaro y falsamente ingenuo. La belleza solemne y grave que nosotros estimamos en ciertas mujeres no la he visto hasta ahora en ninguna parte. Aún en mujeres de alguna edad, de fisionomías perfectas de estatua, he visto la pretensión y el deseo de evidente de deformarse en honor del gusto del boulevard. Y es que la moda está hecha para tal apariencia, no sé si te lo expliqué bien. Usan botas muy altas, de color; la falda muy ancha y muy alta, el vestido de teatro y sastres, talle alto, sobretodos, con los cuellos subidos sobre blusas escotadas y sombreros echados sobre la frente, de alas pequeñas y casi siempre pequeños gorros. Muy pintadas, sobre todo las mujeres que andan por las calles y cuyo estado social no se puede averiguar o es imposible saber aún para un parisiense, pues imagino que las que viven en sus casas y poco salen, no apelarán a todas estas químicas. Se pintan las pestañas de negro; bastante polvo, rosa en las mejillas y falsos lunares que en francés se llaman grains de beauté, granos de belleza. El peinado está alto, redondo o cónico, ocultando las puntas y cadejos de capul. Comprendes que, con estos arreglos y el traje susodicho, van tomando el aire de las marquesas del siglo XVIII, con la diferencia de que los vestidos son de paño, hay menos arandelas, y tal vez porque todavía hace frío no hay mucho color claro y se ve mucho abrigo. Sobre todo, te aseguro que, en un teatro, en la luneta, porque aquí las mujeres van de sombrero y se lo quitan, todas las cabezas dan la impresión que te digo. Este tipo que te describo es el que se ve generalmente en la calle. Naturalmente comprenderás que se ve tan bien de todo, vestidos de todas clases y facturas y modestos y complicados y colores inverosímiles, etc. No sé si te acordarás que en L´Ilustracion con frecuencia hablaban de Eleonora Duncan, una bailarina, o mejor una actriz trágica que ha inventado una nueva manera de interpretar las obras musicales por medio de la mímica. Pues bien: el otro domingo en el Teatro del Trocadero, delante de 6.000 espectadores, vi bailar o mimar, como se dice aquí, en una función de caridad, a esta célebre persona. En el escenario no hay adorno de ninguna clase. Solamente un tapiz. El teatro lo dejan casi en el obscuro y solamente un reflector que lanza una luz rojiza ilumina el cuerpo del artista. La orquesta de 100 músicos comienza a ejecutar una sinfonía. La Redención, de César Frank, música clásica y complicadísima, y en otra decoración fantástica la artista vestida únicamente con una túnica griega, comienza a comentar la música con movimientos, unas veces echa un rebrujo, en el suelo, otras saltando, haciendo movimientos graciosos, absolutamente como se ve en los bajorrelieves y en las estatuas. Es el más prodigioso espectáculo que pueda darse. Al final de la representación bailó La Marsellesa. Pero cuando te digo bailó, busco una palabra que me sirva a falta de otra, porque ella no lleva el compás de la música; ella lleva el aire de las palabras, el valor ideológico de la comprensión, y termina desgreñada, violenta, agitando en la sombra los brazos desnudos, como si llevara una espada terrible contra los enemigos de la Patria. Es algo prodigioso, terrible, que lo sacude a un extranjero indiferente hasta las más íntimas fibras. Qué decir de todas estas gentes que están en la batalla, que tienen sus hijos, sus hermanos, sus padres, en el frente; que todos han perdido algún ser querido; que viven bajo la amenaza de los cañones enemigos, que cultivan el odio a Alemania en el furor más apasionado. Aquello fue un estallido. La orquesta tocaba La Marsellesa, la Duncan se retorcía y de repente alguna voz comenzó: Allons enfants de la Patrie etc. Aquello fue un espantoso rugido que debió oírse en las estrellas. Seis mil personas se pusieron a gritar La Marsellesa y yo con ellas. Casi todas las caras, hombres serios, mujeres, señoras, señoritas, niños, tenían un aire violento, terrible, implacable, una alegría feroz. Jamás he visto ni volveré a ver desnuda el alma francesa, el pueblo de las grandes revoluciones y los generosos movimientos. De muchos ojos corrían lágrimas y todos estaban encendidos y rojos. La función ha terminado en medio de un escándalo indescriptible.

A la salida del teatro en el subterráneo, en los tranvías, en los coches, en los cafés, se cantaba La Marsellesa; y yo mismo volvía los puños al oriente, contra esa Alemania enemiga de este pueblo prodigioso y encantador, lleno de gracia y de bravura. Último y confuso retoño de Grecia en estos siglos industriales y duros, llenos de pesadez hiperbórea y de bruma germánica. Estuve en el Odeón y vi representar “El Médico a palos” de Moliere; en la Comedia Francesa, “Los Ranzan”; en la Puerta San Martín; “La semma nue”; en el Teatro Rejan; “Zaza”; en la ópera cómica; “Tosca” en la Ópera; “El extranjero” D’Indy. Muchas revistas en teatros de menor cuantía, sin valor apreciable, y en algún teatro burlesco algo de este género. Para completar mis ideas sobre el teatro francés, me falta “L’Aiglon” en el Teatro Sara Bernardt y Guignol. Los franceses representan la comedia con una naturalidad increíble. En general, la lengua francesa es una lengua vivaz, declamatoria. El peluquero que te afeita, la vendedora de frutas que te recomienda su mercancía, el empleado de comercio que te muestra unas corbatas, todo el mundo perora un poco. Las exclamaciones: “Oh! Ah! Mon Dieu! lá lá!” son usadas a porrillo. Pues en el teatro, en ciertos, he visto la preocupación de no perorar, de ser más naturales que la conversación corriente, a tal extremo que Madame Rejan, por ejemplo, lo mejor de su juego está cuando casi no habla, sino que murmura sus ideas, casi entre dientes, descuidadamente, mientras se peina delante de un espejo. Yo casi no podía entenderle por ese motivo. Y adiós, voy a poner esta carta en el correo a ver si te llega algún día. Muchos besos para los niños, y para ti uno, bien, bien apretado.

Tuyo,

Aquilino

*Político, poeta, intelectual y empresario, personaje destacado en la historia de Manizales.