“Risaralda” es una obra literaria de Bernardo Arias Trujillo, el escritor caldense que empezando los años treinta del siglo XX pretendió trazar, para la cultura, una línea divisoria con Isaacs, el de María, y emular a Rivera, el de La Vorágine. Para eso, Arias Trujillo escribió esta “novela de negredumbre y vaquería, filmada en estampas”, con el “reparto” de “muñecos principales”, (como La Canchelo y Pacha Durán), “compañía de muñecos mínimos (fondistas, cuatreros, bandidos, gendarmes, negros, negras, mestizos, zambos, mulatos, criollos…), “afiches decorativos” y “objetos ornamentales”. Fue publicada en 1935.

Varios críticos han dicho que “Risaralda” es una novela de corte modernista y parnasiano que hace alarde, para la crítica y la historia, de las características de la escuela literaria grecocaldense.

Hasta el presente se ha editado varias veces, alguna de ellas en forma memorable, como la realizada por Rafael Montoya en Ediciones Académicas de Medellín, (1960). La lectura de esta obra se convirtió en un mojón entre mis lecturas de adolescente pues desde mi nacimiento he tenido frente a los ojos el Valle del río Risaralda, territorio que sirvió a Arias Trujillo para escenificar la vida del palenque Pueblo’e Lata, llamado luego Sopinga y, en tiempos posteriores, La Virginia.

Esa lectura me impuso una imagen descriptiva y antropológica, más que narrativa, del medio en que se desarrollaron los acontecimientos. Desde el primer párrafo me sentí apabullado por la pedrería de sus palabras: “Valle anchuroso de Risaralda, valle lindo y macho que se va regando entre dos cordilleras como una mancha de tinta verde. Llanura de dulce nombre que de tan serlo se deslíe en los labios como un confite de infancia” (B. Arias Trujillo, 1960).

De esta obra tenía un recuerdo aletargado hasta cuando, en la Navidad de 2011, recibí, de manos de Jorge Hernán Arango Vélez, en edición de lujo, el texto de la novela del autor caldense.

Al tomar en las manos el libro en la espectacular edición, uno queda sorprendido. En primer lugar, el dueño de los derechos de autor, Lucio Michaelis, “propietario universal de las obras de Bernardo Arias Trujillo”, de la familia del autor de las obras y que vivía en Cali, patrocinó esta edición en 2009 con el propósito de entregarla a los clientes de sus empresas.

Michaelis tuvo el acierto de encomendar el concepto, el diseño y las fotografías de su proyecto a un maestro en estas lides como era Jorge Hernán Arango Vélez y la logística fotográfica a Beatriz Elena Corrales Laverde.

La obra “Risaralda” (2009), fue editada en la Editorial Blanecolor de Manizales, en gran formato, a todo color, papel de alta calidad y una diagramación pensando en el prestigio de la obra, del autor, del editor y en el deleite del lector. Se buscaba hacer de la lectura y la contemplación del diseño y las fotografías un recuerdo inolvidable y, con seguridad que lo lograron.

Las fotografías no evocan la telaraña delirante del Amazonas, ni la Costa Atlántica o Pacífica, ni el desierto guajiro, ni los áridos pegujales boyacenses o santandereanos, ni esos mares verdes que son los Llanos, ni la colcha de retazos en acuarela que son los sembrados nariñenses.

Por allá en 1969, debido al crudo invierno, por los sanitarios de las casas de La Virginia (Sopinga), brotaban peces procedentes de los ríos desbordados y caían chapaleando al piso. ¡Ni qué Macondo!

En esos mismos días me tocó subir a una canoa junto a la plaza principal del puerto fluvial y avanzar por las calles inundadas, como en una Venecia criolla, hasta la entrada al actual Ingenio Risaralda. De Pereira me dirigía a Apía, y, para colmo de males, llevaba un ramo de rosas en mis manos, pues en esa fecha se celebraba el Día de los Novios. Al trajinar con ese ramo, a pleno sol, las rosas llegaron marchitas a la casa de la destinataria.

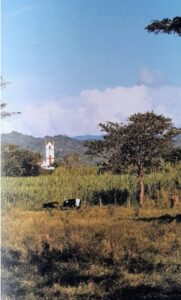

Lo que sigue pasando en La Virginia, por los represamientos del río Risaralda al desembocar en el anchuroso Cauca: los sacadores de arena, los incendios en los cañaduzales y los atardeceres sobre el océano Pacífico, las jornadas para marcar el ganado, fue tenido en cuenta en la obra de Arias Trujillo y denunciado, en forma simbólica, por Arango Vélez.

Hay mucho más que fotografías de planes, montañas y atardeceres que embelesan. Guaduales, cañaduzales, quebradas, tambores, tiples, caballos pacientes, rostros de mujeres de bellos ojos, neblina adormecida, casas de bahareque, canoas silenciosas, sogas y sillas de montar… Por medio de las imágenes visuales se habla de un pueblo altivo y autóctono. Lenguaje beligerante. La lucha de una tierra mítica con las fuerzas naturales dominantes.

Pero, sobre todo, se trata de la apoteosis de una nueva corriente humana que llegó desplazada del Valle del Cauca, en donde era esclavizada, y que descendió en piraguas hasta refugiarse en la confluencia del Cauca y el Risaralda, ríos cargados de cieno de las dos serranías que lo enmarcan. Otros negros huyeron de Marmato hacia Sopinga al agotarse las vetas que picaban en las entrañas de la mina.

Desde entonces, sus descendientes y otros desplazados padecieron el ataque del jaguar, el sigilo de las serpientes, las inundaciones perpetuas, los incendios inextinguibles de pajonales, como el que aparece en la fotografía sobrecogedora de la portada.

Por cien años, cronistas e historiadores idealizaron la colonización antioqueña representada en este volumen, en las fotografías del arriero y la mula sonámbula debido a la mulera con que cubrieron sus ojos; la edad insospechada de los árboles; los ecos de la conquista española y de la colonización caucana; la vitalidad de la raza negra y el silencio de la raza indígena que ocupaba los pliegues de las cuchillas de Belalcázar y Apía. Los colonizadores procedentes del norte de este territorio se propusieron domar estas laderas para sembrar café y ese valle para montar dehesas.

Los blancos llegaron con sus instituciones, su avaricia y sus armas, pero, como si se tratara de una muralla, encontraron a los habitantes de este palenque firmes en la resolución de no dar un paso atrás. Jorge Hernán Arango captó el templo sumergido entre pastizales, más como un símbolo que como un retrato.

La intuición de Gustavo Álvarez Gardeazábal lo llevó a escribir, en la contra carátula: “Risaralda ha terminado siendo la primera gran novela donde se abrió el espacio a todos los personajes y conflictos sociales de la vida colombiana que entre el oscurantismo pacato y el conservadurismo bogotano impidieron por siglos que se llevaran a la narrativa”.

Con la Edición Michaelis en las manos es satisfactorio llenarse de ese espíritu que nos transmite la lectura. En esta ocasión, basta pasar y repasar, morosamente, las fotografías de Arango Vélez para comprender que son obras de un profesionalismo, una ética, una finura, un rigor, dignos de admiración.

De trecho en trecho, como reposo de esa visión descarnada, el fotógrafo publica fotos de hembras exuberantes, con sus carcajadas y vestimentas de vivos colores, pertenecientes a la raza morena, desconocida para la mayoría de habitantes de pueblos encaramados en las montañas como nidos de gulungos. Entre todas, se yergue solitaria, La Canchelo que expulsa al aire cálido de Sopinga la bocanada de humo de sus funambulescos tabacos; apropiada imagen de los ancestros afrocaribeños, patria de la macuba, la macumba y la santería.

En las fotografías los varones dejan escuchar los sones que, cuando se escribió la obra, ahí cerca, en la Hacienda Portobelo de Francisco Jaramillo Montoya, se disfrutaban, al calor del tapetusa, los aguardientes y luego el ron con miel de caña, de esos que hacían delirar y enloquecían a los asistentes de los bailongos armados por la Pacha Durán.

En esta ocasión se trata de una edición histórica del libro “Risaralda”. En ella, mientras Arias Trujillo escribió con la pluma, Arango Vélez escribe con los ojos.

Jorge Hernán Arango Vélez, fallecido el 30 de octubre de 2022, seguirá siendo uno de los maestros más admirados del diseño gráfico y la fotografía en el panorama caldense.

* Escritor.

** Fotógrafo.